Youtubeでも動画を投稿しています!ぜひ御覧くださいまし!

TwitterないしXで惰眠を貪っていると、とあるツイートいやポストを発見した。

その内容は「秋田には不思議な百貨店がある」というもの。その内容は非常に興味深いものだった。

「秋田駅から歩いて10分。コロナで休業になったが、夜にはネオンが灯り、警備員さんがいるらしい」

なんとまぁ、不思議に不思議をミルフィーユ的な内容だ。中々興味が唆られる。秋田を出てからというもの、そんな百貨店がコロナ禍を経て誕生したなんて知らなかった。

丁度、3月上旬に実家のある秋田へ帰還する予定だ。ちょっとその「不思議な百貨店」へ行ってみよう。という冷やかし60%、ジャーナリズム的行動30%、秋田のこれからを憂う10%でお送りする記事である。

目次

昨今の百貨店は厳しい

2020年初頭から世界で広がり始めた新型コロナウイルスは様々な分野に影響をもたらした。特に「百貨店」は長期休業を余儀なくされた所が多かった。

東京や大阪といった大都市のみならず、

地方の百貨店はコロナ禍で受けた傷を回復させることが出来ずに、休業からそのまま倒産という店舗もある。

そごう・西武はセブン&アイグループから気づけばアメリカの投資会社へ親会社は変貌しているし、

島根県唯一の百貨店・一畑百貨店が2023年に閉店、

岐阜県では岐阜タカシマヤが閉店。

ちょいと百貨店には厳しい時代が続いている。

秋田県の百貨店事情

東北地方には百貨店が1店舗もない県がある。それは山形県だ。

2020年1月に「大沼デパート」が閉店したことで、日本で初めてとなる「百貨店が無い県」となってしまった。

では今回の舞台となる秋田県はというと、昨今の寂れ具合からは想像できないほど、百貨店ないしデパートの歴史が存在する。

早速ではあるが、秋田県の百貨店事情をここで見ていこう。

秋田市以外の事情

秋田県の県庁所在地である秋田市の以外にも地元資本の百貨店ないしはデパートが存在していた。

まず秋田県の北部に位置する大館市。大館市の中心地・大町通りに店舗を構えていた「正札竹村」があった。

1800年代創業の呉服店を前身とし、1960年代には地上3階・地下1階、秋田県北部地域では珍しくエレベーターを完備した百貨店として発展。

秋田県北部の百貨店として大町通りの発展に寄与していたが、同じ大館市に本社を構えるスーパーマーケットの「いとく」が大型ショッピングセンターを開業。更にそのショッピングセンターの斜向かいに「ジャスコ」が開業と正札竹村は厳しい争いへ巻き込まれ、業績は低迷。結果として、2001年に自己破産。大館市から百貨店が無くなった。

県南地域にある湯沢市にも百貨店が存在した。その名も「大丈(だいじょう)」

1920年代に呉服店として創業し、1973年には湯沢駅前の柳町本通りに4階建ての店舗を建設し「湯沢ショッピングデパート大丈」を開業する。こちらも駅前の発展を支える重要な役割を担うことに。

しかし、ここもまた郊外型の店舗に勢いを押され業績が低迷。1996年に破産し閉店となった。

更に大曲や男鹿、由利本荘と県内でチェーン展開していた「ジョイフルシティ」という店舗もあった。この店舗はどちらかといえば百貨店よりもジャンルとしてはスーパー・デパートに近い。

店舗のイメージとしてはジャスコ・現在で言えばイオンのような大型ショッピングセンターであり、今からしてみれば秋田資本の店舗としては立体駐車場は完備されていたり、駅前に複数階のビルで営業していたりと非常に大型で活気があるものだった。

ジョイフルシティは秋田県内で郊外型ショッピングセンターとして展開されていたが、本社のヤマサコーポレーションが経営難に陥り、2008年には全店舗を閉鎖することとなってしまった。

秋田市の事情

ここからは秋田県の中心地である秋田市の事情だ。

秋田の郊外にある御所野地区に出来た「イオンショッピングセンター(現イオンモール」内に青森県発の「中三」が存在した。この中三は郊外型百貨店という新たな取組が注目されていたが、売上は低迷。中三は秋田から撤退してしまう。

場所を秋田駅近くに注目してみよう。

秋田駅前には「西武百貨店 秋田店(西武秋田店)」がある。こちらは現在でも営業中だ。

この西武秋田店の歴史を辿ると、「本金デパート」が元となっている。本金デパートは秋田市大町に地上3階建て・本金タワーと呼ばれる展望室を有する秋田市内で最も高い建物で営業していた。

1970年代には秋田駅前の再開発に関与することになり、現在の場所に出店することとなった。

以前から西武グループとの繋がりがあったこともあり、大手スーパー「西友」との共同出資会社「本金西武」を発足させ、1984年には「ほんきん西武」が現在の場所で開業。

2005年には「本金西武」は大元の西武百貨店へ吸収合併され「秋田西武」へ。2009年の「そごう・西武」の発足によって「西武秋田店」へ店名が改められた。

そんな本金デパートとライバル関係にある百貨店が2つ存在する。1つ目は「辻兵」だ。

呉服店から秋田県内で力のある企業へ発展。事業拡大を進めていき、秋田市内の大町に3階建てのビルを建設。1981年にはスーパーのダイエーと共に「秋田ニューシティ」を開業させる。

開業当初は多くの人で賑わっていたが、秋田ニューシティの中核を担っていたダイエーが2000年代に入ると撤退。更には辻兵の創業元である「辻兵呉服」も2009年に閉店という結果に終わってしまう。

そして、2つ目のライバルとなるのが、今回紹介する百貨店・「木内」ということになる。

木内百貨店とはなんだいね?

木内百貨店について見ていこう。

1889年(明治22年、一部記事では23年という内容もある)に木内俊茂が「木内商店」を創業し、秋田市の中通に秋田で初となるショーウィンドウ付きの店舗を開設。その後、1951年に百貨店の営業を開始した。

1955年には3階建ての増築工事が完成し、1957年10月に新装開店。秋田県内初のエスカレーターを擁し、屋上遊園地もあり多くの人で賑わうように。1972年には売場面積を2倍にする増床工事が完成。全盛期となった昭和40年代から50年代に掛けて年商100億円を超える秋田随一の百貨店へ成長。

前述のライバル「本金」の売上の数倍を記録するなど、秋田県内では圧倒的な地位を手に入れ「秋田の三越」と呼ばれるようになった。

逸話と衰退

圧倒的な地位を手に入れたことで、商品の購入で渡される紙袋が「憧れの存在」になるなど、秋田県内の消費者も木内百貨店を特別視するようになる。

木内百貨店の逸話として、「お釣りはピン札」「消費税は取らない」「エレベーターガールならぬエスカレーターガールがいた」などという、現在の状況からしてみれば信じられないような話が湧いて出てくる。

ただ、木内百貨店の全盛期は徐々に衰えを見せる。車社会への発展によって郊外型の店舗が相次いで開業。秋田市内中心地の集客力が徐々に衰え始め、売上が減少し始める。

1990年には日本百貨店協会から脱退、1991年には売り場を大幅に縮小させ2、3階部分を閉鎖。1階の衣料品売り場のみで営業する方針へ転換する。

2000年代に突入すると3代目社長の木内一(きのうち・はじめ)が東京都内で急死。木内一の長女・木内信子が社長に就任すると駐車場を無料化、改装や秋田市中通の再開発への関与を検討するなど、色々な動きを見せていた。

しかし、2020年3月ごろから日本国内で拡大していた新型コロナウイルス感染症の流行が秋田にもやってきた。

コロナ禍で木内百貨店は・・・

2020年のコロナウイルスの流行によって、感染拡大を防ぐべく百貨店が休業・短縮営業を選択したことは何らおかしいことではなかったことを認識しておきたい。

大手百貨店の三越伊勢丹・高島屋・大丸松坂屋・松屋や鉄道系列の東武・小田急・京王・近鉄・東急・阪急阪神、地方都市の各百貨店が「全て休業」や「食品売り場のみの営業」といった処置を取っていた。

そして、ライバルとなるそごう・西武も同様だった。西武秋田店では当時の売り場は地下1階から地上3階まで売り場を擁していたが、地下1階部分にある食品売場のみの営業となり、その他の売り場は休業・営業時間短縮ということになっていた。

では、木内百貨店はどうだったの?となるが、2020年のコロナウイルス流行に伴って「臨時休業」ということになった。ここまでは他の百貨店と同様の処置に見える。

臨時休業となって

しかし、木内百貨店はそれ以降「臨時休業」から復活することなく、休業から5年が経っても再開することなく、シャッターが下ろされているというのだ。

さて、そんな木内百貨店だがとある噂がある。

それは「休業しているのに人の気配がする」「駐車場が整備され続けている」「夜になるとネオンが灯る」などなど。

これに関して週刊誌・週刊現代が取り上げているので少し引用してみよう。

「今でも木内さんの建物は残ったままになっています。依然としてシャッターは閉まっていますが、夜になるとネオン看板の明かりはついています。建物隣にある専用駐車場は閉鎖されてはいるものの草抜きが施されていますし、裏手にある警備室のカレンダーは毎月めくられていて、人の気配はある。

地元の1人としてもいつかはまた営業再開してくれたらという思いはありますが、どうなるのか詳しい話は全く入ってきていません」

週刊現代・現代ビジネスの記事より引用

人の気配があるという木内百貨店。もしかして再開すんの?と思わせておきながら、秋田市役所の関係者の人でさえ連絡が取れていない状態が続いているというのだ。記事では木内百貨店に電話で話を聞こうとするが、以下のように答えたという。

沈黙を続ける木内。果たして一時休業の理由、そして営業再開はあるのか。電話で木内に取材を申し込むと「ご質問にはお応えいたしません」との回答があった。

週刊現代・現代ビジネスの記事より引用

なんだかすごい事になってますな。

ということで、非常に非常に前置きが長くなってしまったが、今回はこの「木内百貨店」へ秋田にある実家へ帰るタイミングで見に行ってみよう。という記事になる。

ちゅうわけで木内百貨店へ行ってみよう

木内百貨店は秋田駅前から歩いて10分程度の所にある。駅前から西へ伸びていく通り・広小路を進んでいく。途中にはライバルであるはずの西武秋田店の真横を通り抜けていく。

途中で千秋公園のお掘りが出てくる。夏場であれば、蓮の花が咲くことで有名で最近になって遊歩道が整備された。

そんなお掘りの先。あきた芸術劇場ミルハスや秋田県立美術館など大型施設が立ち並ぶエリアへと抜けていく。

ここ周辺では近年、再開発が進み「エリアなかいち」という再開発エリアが隣接する。

エリアなかいちに近い場所に「秋田キャッスルホテル」があり、

その真横に今回の舞台となる「木内百貨店」が登場する。

木内百貨店の入口を見てみよう

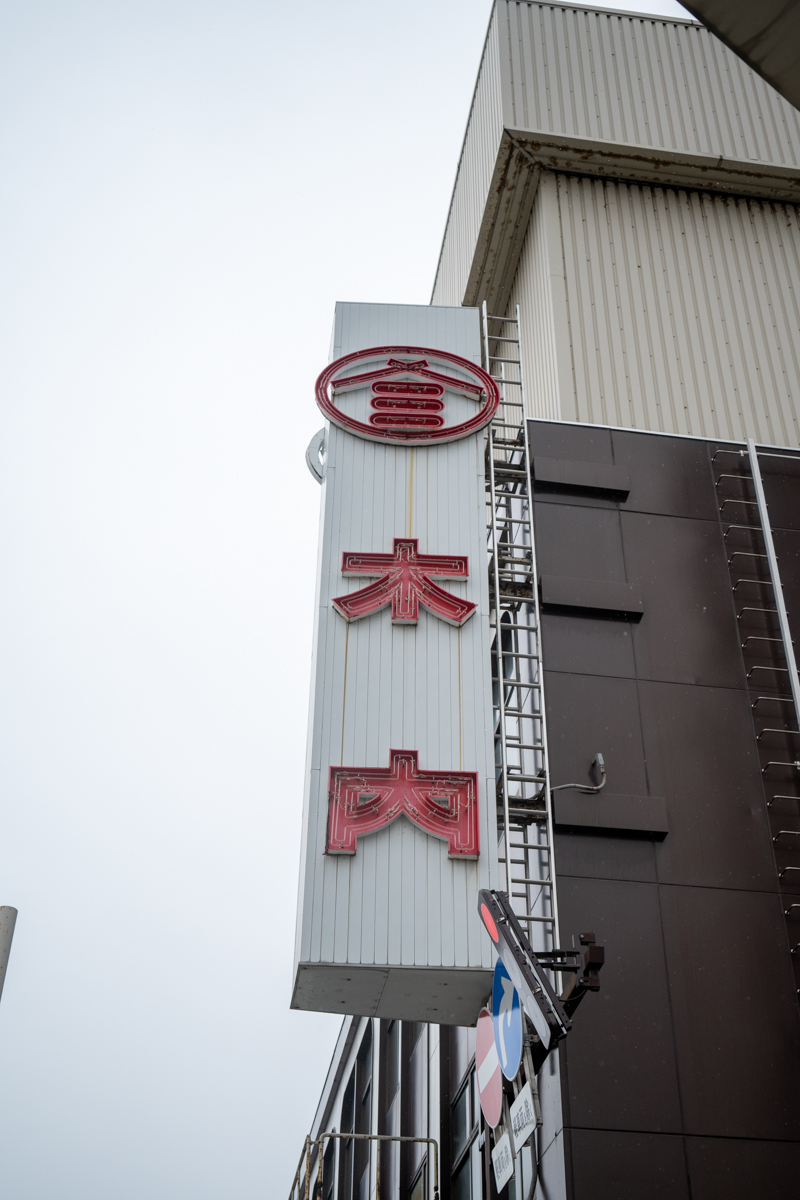

白地に赤い文字で「木内」。薄く、どんよりとした空気が広がる秋田市内にはあまりにも映えて見える。

建物は3階建て。カーテンが掛かっていない窓が所々存在し、そこをなんとか凝視して中を伺ってみようとするが、まぁ無理である。

木内百貨店のある通りはそのまま沿岸部へ進んで行けば、国道7号線と合流するため平日の朝ラッシュが終わった10時頃でも交通量が非常に多い。

入口へ近づいていくと木内百貨店のシンボルマークが。勇ましく掲げられた店舗名のその横には無機質な白いシャッターが降りている。

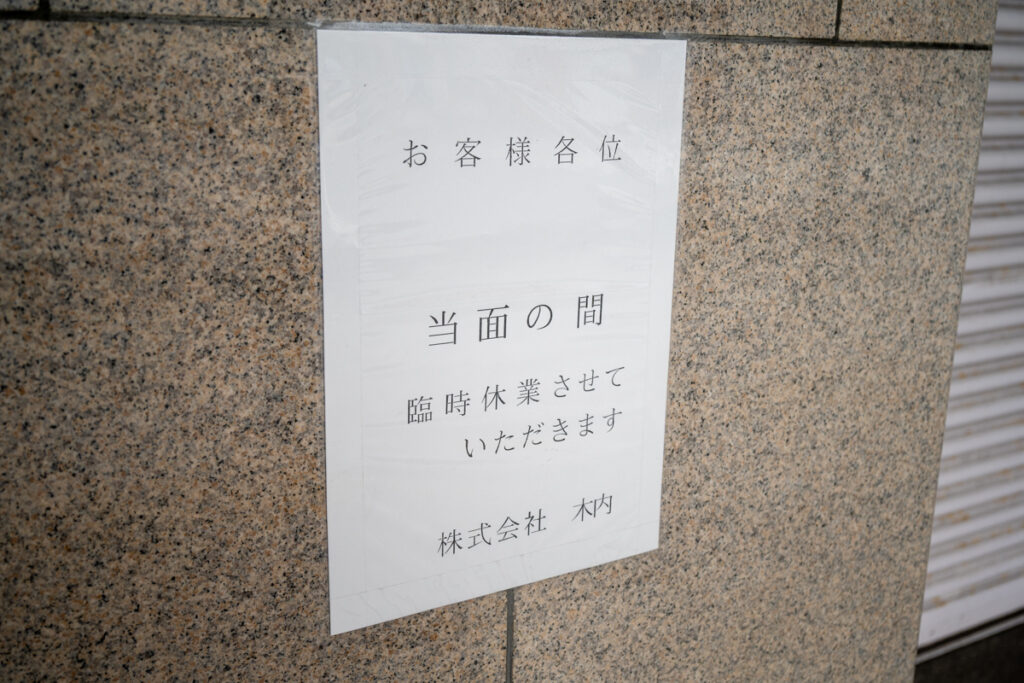

そのシャッター付近にこんな張り紙が。「臨時休業させていただきます」の文字。

「当面の間」が妙に大きい。これは担当の人がWordの設定を間違えたか、それとも何らかのメッセージを込めているのだろうか。

入口付近はアーケードとなっていて、朝から雨が降りしきっていたがここでやっと雨から逃れられる。そんなアーケードに視線を向ければ時計が。この時計、時間に狂いなく針を進めているようだ。

駐車場と脇道へ

木内百貨店の真横には駐車場がある。ここが噂の「休止状態なのに、手入れされている」という駐車場だ。

休業してからそろそろ5年。駐車場には亀裂が走っているが、雑草が生い茂っているわけでもない。手入れされているというのは本当なのだろう。

ここで駐車料金をもらっていたであろう精算機に注目する。

精算機にベタベタと黒いテープが貼られていることに気付く。中に雨風が染み込まないようにするためだとは想像できる。ただ、再開する予定が休業時には存在していたのだろうか。それとも撤去する予定が決まるまで取り敢えず付けとくか、と判断したのか。

駐車場横には細い脇道がある。その脇道にも2箇所入口が存在した。しかし、どの扉にも「休業」という張り紙がされていた。

裏手へ

木内百貨店の正面入口から反対にある裏手へ向かう。ここもまた大きな入口だったことがGoogleマップのストリートビュー(2019年の画像)を見てみるとわかる。

ストリートビューを見てみると、中には秋田県内の銀行・秋田銀行と北都銀行のATMが店内に存在したようだ。

さて現在はというと、この入口もまた例外無く「休業」の張り紙が。

この入口から歩いてすぐの所に木内百貨店のマークが付いた建物が。

建物は4階建てで、1階部分にはトラックが。

この建物はバックヤード、搬入口を兼ねているものだとは思う。ただ、人気が無いので建物からは圧迫感を感じて少々気圧される。

ここで異変に気付く

先程ご紹介した週刊現代の記事にあった

裏手にある警備室のカレンダーは毎月めくられていて、人の気配はある。

という文章。

ここで思い出す。警備室はどこだろう・・・とうろちょろしていると、それらしいのを見つける。そして、中を覗くと、

蛍光灯に灯りが。本当だったのか・・・と思いつつ、窓ガラスに近づいてみる。すると中ではカレンダーが掛けられていた。そのカレンダーを覗き見ると、

2025年3月。この日は2025年3月5日。合っている・・・

警備室の中に人がいたら、その人にインタビューしてみよう!と思い立ち、窓ガラスの中を凝視してみる。しかし、警備室の中は誰もおらず、室内は廃墟が醸し出す空気感と人の気配を遠目に感じ取れるという歪さが充満していた。

長机が2個連なっていて、古びた回転椅子がある。机の上には出番があるのかわからない業務用と思わしき電話機。そして、奥に目を向けると警備員さんが使うのであろう給湯ポットに壁には帽子。壁上部には自分のスマートフォンと同じ時間を表す掛け時計。

不思議の2乗のような状況が目の前に広がっている。

裏手には木内百貨店が管理する駐車場があった。ここもまた整備されているようで、

木内百貨店のマークが描かれた看板も付いたままだった。

木内百貨店はどこに向かうっていうんだい?

さて、ここからは木内百貨店が「どうして休業から復帰しないのか」更には「市内での立場」について考えてみたい。

コロナ禍で休業するという判断は別に不思議な話でもないし、当然だと思える。あの時期を経て無傷で乗り越えた小売店は少なかった。

ライバルの本金=西武秋田店はコロナ禍を経て、3階の売り場を閉鎖。現在は地上2階から地下1階までを売り場としている。それでも営業利益は上がる気配もなく、西武百貨店全体の立場も非常に不安定で閉店の噂が絶えない。

ライバルの厳しい状態を見ていると、木内百貨店は困難を乗り越えられていたのだろうか?

それは「無理だった」と思う。

もし仮に木内百貨店が2020年後半頃から営業を再開していたところで、「休業」というところから「閉店」という所まで進んでしまっていた可能性も高かったはず。

木内百貨店はそれ以前から厳しい状況であったことは前述のとおりだ。

2020年代以前から営業時間は10時から17時、売り場は全盛期より縮小を重ね1階部分のみ。更に営業利益は全盛期とは比べ物にならない。また外部要因に、異常なまでに進む秋田県内の少子高齢化と上昇する気配のない秋田県内の経済。

それらを鑑みて、木内百貨店の頭のキレる上層部は決断したのではないだろうか。

木内百貨店の上層部は「コロナ禍で休業」を隠れ蓑にして、このままフェードアウトしようと判断したのではないだろうか。

なんだかカッコよく言い切った感があるが、まぁ想像できる範囲ではこんなところだろう。木内百貨店を知っている人からしてみれば、大半の人はそんな風に考えているはずだ。

では、その休業状態になっている木内百貨店の「市内での立場」について考えてみよう。

木内百貨店の抱える問題点は「木内百貨店がある前提で市内が動いている」部分である。

秋田県の日本テレビ系・秋田放送が秋田市長の記者会見でこんな質問をしている。

ABS

中心市街地の話で、長らく閉鎖というか休業になっている木内百貨店ですか、あそこも当然これからどうしなくてはいけないのかということが課題に上がってくるのかなと思うんですけれども、現状、あの場所の現状に関する受け止めと、どうしていきたいかというのはどうでしょうか。

市長

民間の土地でありますので、行政がどうのこうのと言うことは、今は言えません。ただ我々としても何とかしたいという思いもありますが、なかなかコンタクトを取れる人がいないというのが現状であります。ですからまずは、所有者にできる限り秋田に貢献できるように再開していただきたいなという外からの思いだけですね。直接コンタクトを取って、やるというような手配もできておりません。

木内百貨店の入口前にはバス停がある。このバス停には「木内前」と付けられていて、当日も多くの人が乗降していた。隣のキャッスルホテルからは秋田空港行きのバスも発着する。

つまり、市内の交通網としては現在でも「ある」状況が続いているのだ。

木内が動かないからこそ

秋田駅前の再開発は小刻みではあるものの続いている。前述のエリアなかいちだって、あきた芸術劇場ミルハスもそうだ。

最近ではバスケ・Bリーグ、Jリーグの試合も定期的に開催されるようになってきた。多くの人が秋田駅前から広小路を歩いていく状況が出来ている。そんな中で休業状態を続けるのは、「冷水を掛けている」ようなものではないだろうか。

秋田で長らく生活してきた自分が数カ月のサイクルで訪れるたびに「廃れている」という感想を抱いてしまう。そして、今回の訪れでもそう思った。「重たい空気が広がっている」と。

もちろん民間のことなので、木内百貨店はとやかく言われる権利はない。休業するという判断をとった以上、その判断を尊重するべきだ。

しかしだ。一時代に秋田という地において、市民から憧れと尊敬の眼差しで向けられていた百貨店が市の発展を妨げようとしていることが、果たして良しと受け止められるだろうか。

私は「それは違う」とはっきりと言わせてもらう。

木内百貨店のお偉いさんからしてみれば、休業という選択を取っても痛くも痒くもないのかもしれない。お金だって湯水のように使えるし、言いたいことも有るはずだ。ただ、秋田市内の発展からしてみれば非常に迷惑な状況であることには変わりないはずだ。

もし再開できないのであれば、その場を去るぐらいの判断をしてほしいし、何か考えがあるのであれば速く行動するべきだ。夜にネオンが灯っても照らせるのは眼の前の道路だけ。秋田のこれからは照らせない。そんなの木内百貨店のお偉いさん方もわかっていると思うんだが、どうだろう。

ということで、秋田のこれからを憂う10%は終了である。

最後に

生きているのか、死んでいるのか。やってきてもさっぱりな木内百貨店。これから新たな発展があることを願いたい。

と言って、すぐに何か動きがあったならそれはそれで怖いんだがね。

とか言うてましたら動きがありましたよ。びっくりですねぇ。